Un peu d’histoire

Un peu d'histoire

- Accueil

- Le Mémorial

- Un peu d’histoire

La Guerre Franco-prusienne Rattachement de l'Alsace au Reich En 1870 Le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Très vite, les armées françaises sont défaites : en Alsace, à Wissembourg et Frœschwiller, et plus tard à Strasbourg, et en Moselle à Gravelotte, Mars la Tour, Saint-Privat….…

En savoir plus

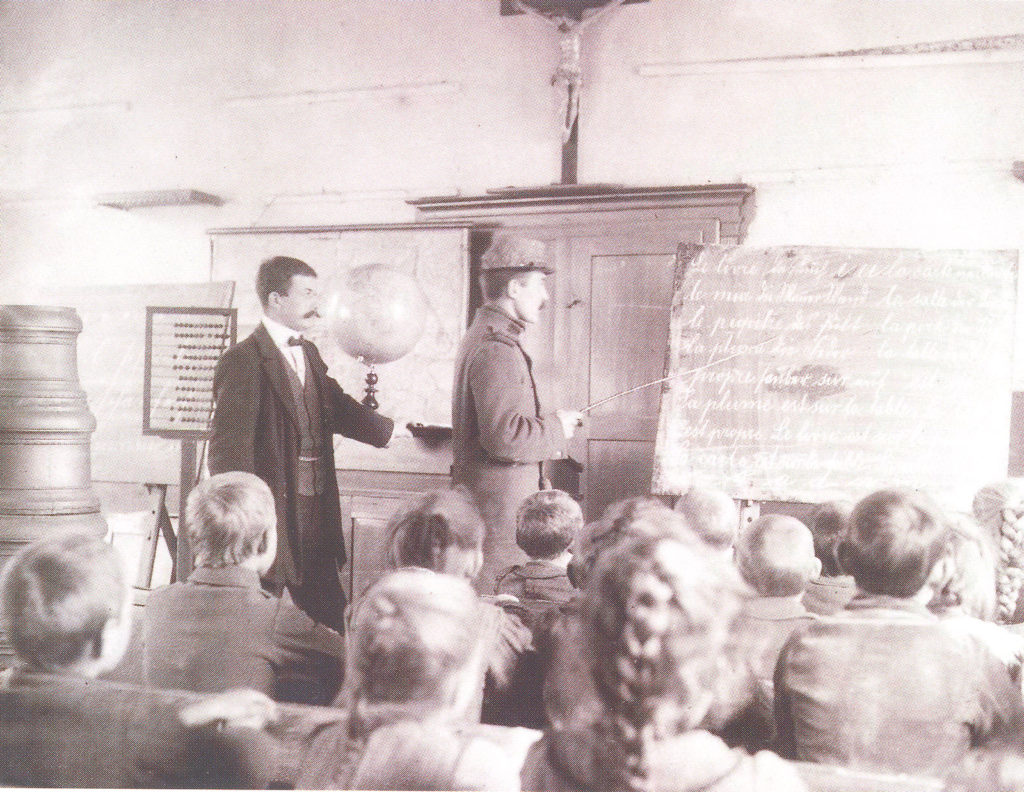

La Grande Guerre De 1914 à 1918 Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Déjà le 31 juillet, le Reichsland est soumis à l'état de guerre : libertés supprimées, réunions publiques interdites, presse censurée. Le lendemain, l'ordre de mobilisation est affiché dans toutes les communes. La…

En savoir plus

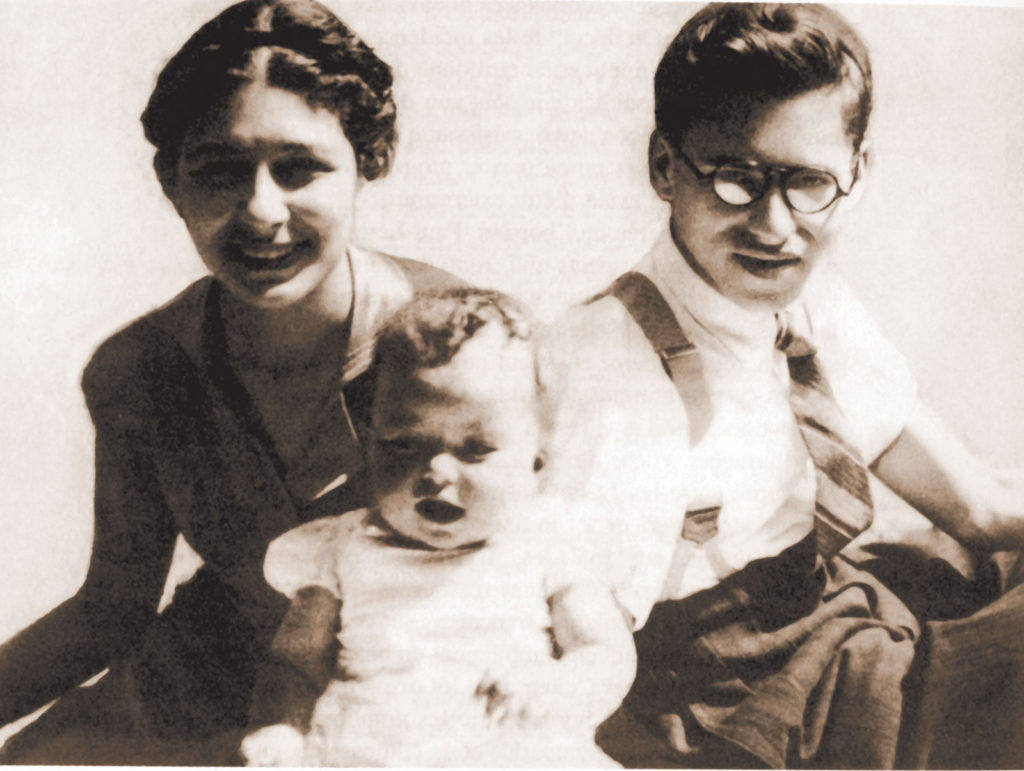

L'entre-deux-guerres De 1919 à 1938 L'accueil fait aux troupes de la libération et les élections législatives de 1919 sont perçues comme un plébiscite en faveur de la France. Mais le « malaise » succède bientôt à l'enthousiasme. Les difficultés linguistiques, les commissions de triage et plus tard la volonté du…

En savoir plus

EVACUATION, DROLE DE GUERRE ET EFFONDREMENT DE MAI-JUIN 1940 De 1939 à 1940 Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Aussitôt, la France mobilise ses troupes.L'évacuation totale de la zone frontalière d'Alsace et de Moselle sur une dizaine de kilomètres de profondeur est ordonnée. Plus de 600 000 Alsaciens…

En savoir plus

La résistance des Alsaciens-Mosellans Hors d'Alsace-Moselle En 1940 La Diaspora alsacienne et mosellane constitue une base importante pour la résistance française et étrangère.Evacués non rentrés, expulsés et évadés alsaciens-mosellans se retrouvent sur tous les fronts (dans les maquis du Sud-Ouest, en Suisse, à Londres ou à Alger… ). 1940 :…

En savoir plus

La déportation des Alsaciens-Mosellans En 1940 Les Alsaciens-Mosellans opposants politiques sont déportés. On les retrouve dans tous les camps du grand Reich.On peut citer le cas des 42 officiers alsaciens déportés à Neuengamme pour avoir refusé de prêter serment à Hitler et dont 22 sont morts là-bas, les Alsaciens-Mosellans déportés…

En savoir plus

La répression et les camps en Alsace-Moselle De 1940 à 1944 Le droit allemand et le code de procédure pénale sont introduits en Alsace-Moselle dès 1940 et s'accompagnent de la mise en place du système répressif : un camp de redressement nazi ouvre à Schirmeck le 2 août 1940 et…

En savoir plus

Germanisation et nazification de l'Alsace-Moselle En 1940 La convention d'armistice ne précise dans aucune de ses clauses, le sort qui sera réservé à l'Alsace et à la Moselle. Pourtant, les Allemands occupent sans tarder les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dès juillet 1940, la…

En savoir plus

Résistance, répression ralliement En 1942 Malgré une répression impitoyable, la population des deux territoires a manifesté son attachement à la France. On continue à parler français dans la rue, dans les magasins, au travail, on chante la Marseillaise ou l'Internationale, le drapeau tricolore est hissé clandestinement sur certaines mairies, on…

En savoir plus

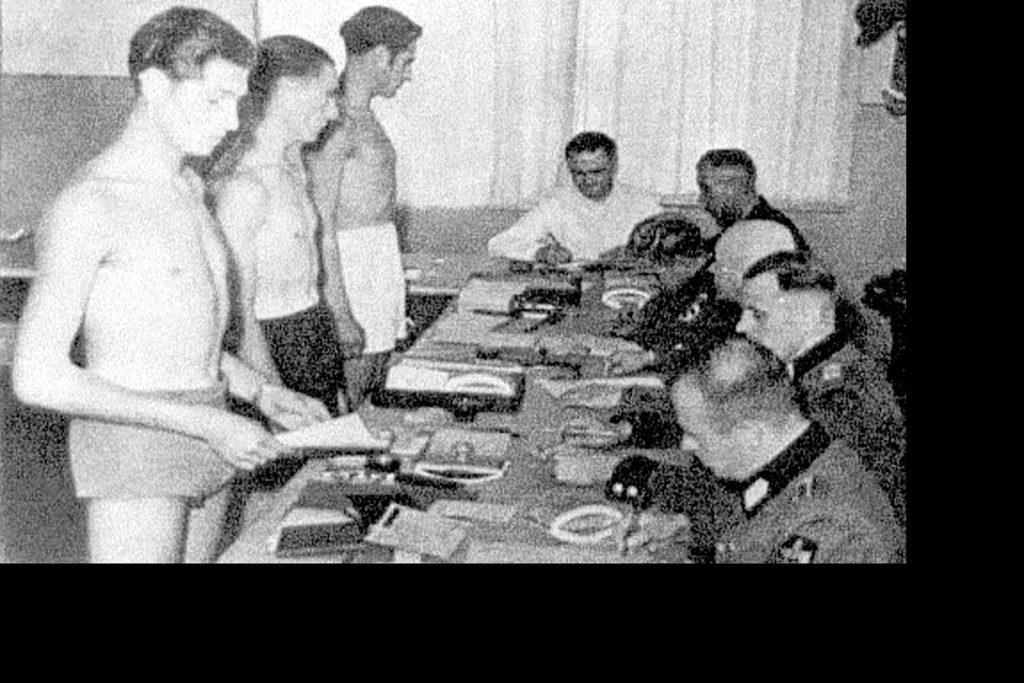

L'instauration du service militaire obligatoire EN 1942 Après l'introduction du Reichsarbeitsdienst (RAD : service du travail du Reich, préparation militaire obligatoire pour les jeunes filles et garçons) en avril 1941, la population assiste à l'introduction tant redoutée du service militaire obligatoire. La vaste campagne de propagande mise en place par…

En savoir plus

La guerre totale en Alsace-Moselle DE LA GUERRE TOTALE A LA LIBERATION Le tournant de la guerre est pris lorsque Paulus capitule à Stalingrad le 2 février 1943. Le grand Reich est alors lancé dans la « Guerre Totale » et l'Alsace et la Moselle avec lui. Dans la vie…

En savoir plus

Consolider la paix De 1945 à 1949 Entre 1945 et 1947, l'urgence est à la reconstruction et à la consolidation de la paix. La création de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en 1949 concrétise la coopération militaire entre Américains et Européens face à la présence massive de troupes…

En savoir plus

Fin de la seconde Guerre Mondiale... L'Europe est ruinée A partir de mars 1945... Son industrie tourne au ralenti, son influence sur la scène internationale est réduite. La méfiance s’installe entre les grandes puissances mondiales. Le sanglant conflit armé de 39-45 fait bientôt place à une nouvelle forme de guerre,…

En savoir plus

LA CONTRIBUTION DE L’ALSACE-MOSELLE En 1945 L’Alsace et la Moselle, qui avaient été non seulement occupées mais annexées par le IIIe Reich, ont payé un lourd tribut à la guerre, avec 130 000 jeunes incorporés de force (les « Malgré-Nous ») dans l’armée allemande, dont 30 000 sont morts ou disparus.Ces terres…

En savoir plus

Non à l'armée Européenne De 1950 à 1954 En 1950, l’invasion de la Corée du Sud par les troupes communistes du Nord fait craindre un affrontement des deux Grands sur le sol européen. Pour contrer la menace soviétique, les États-Unis demandent à leurs alliés, engagés sur la voie de la…

En savoir plus

L'Europe des petits pas De 1955 à 1960 Après l’échec de la Communauté Européenne de Défense (CED), les six États membres de la Communauté Economique du Charbon et de l'Acier (CECA) affirment à la Conférence de Messine, en juin 1955, leur « volonté de franchir une nouvelle étape dans la voie…

En savoir plus

Le grand marché intérieur De 1960 à 1988 Deux chocs pétroliers, en 1973 et 1979, ébranlent les économies européennes et produisent chômage, récession et désindustrialisation. Ils révèlent l’inadaptation des structures et obligent la CEE à se réformer. L’élection du Parlement européen au suffrage universel en 1979 renforce son rôle de…

En savoir plus

Les espoirs de l'Europe de l'est De 1989 à 1997 La chute du Mur de Berlin crée beaucoup d'espoirs dans les pays de l'ex-bloc soviétique dont les populations aspirent à la liberté, à la démocratie et aux droits de l'homme, et quelques inquiétudes sur la renaissance d'une « Grande Allemagne ». Le…

En savoir plus

Monnaie unique et esprit citoyen De 1998 à 2009 La monnaie unique est adoptée en mai 1998. Les gouvernements s'engagent à respecter des règles communes destinées à assurer la stabilité monétaire. Onze pays remplissent les conditions pour rejoindre l'Eurogroupe.Les euros sont mis en circulation par la Banque centrale européenne de…

En savoir plus

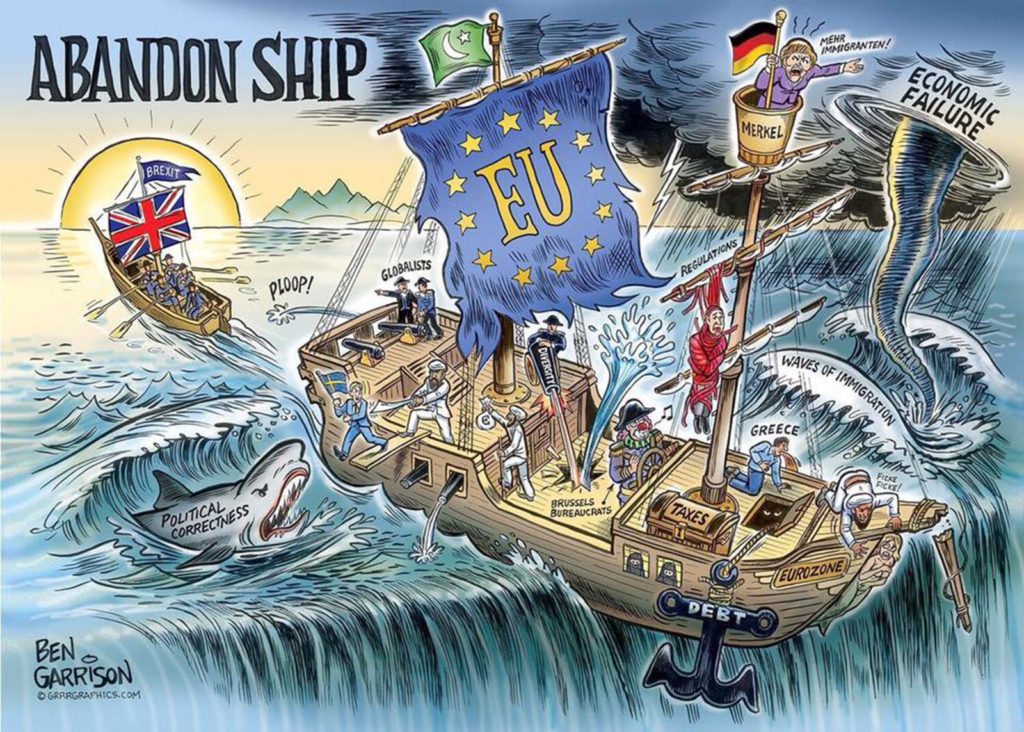

Les défis à relever Depuis 2010... Depuis 2008, les crises majeures se succèdent :Défiance croissante des opinions publiquesEmballement de la dette grecque, obligeant la BCE et le FMI à intervenir« Printemps arabes » et guerre en Syrie à l'origine d'un afflux de réfugiés aux frontières conduisant certains pays à reconstruire des « murs »Rupture des…

En savoir plus